Había empezado a odiar los viernes un par de años atrás. A diferencia de otros que se topaban con el viernes envueltos en un sentimiento de rebeldía y escape; que querían explotar su niñez e infancia intuitivamente, Felisa encontraba el final de la semana como un castigo inminente. Un castigo del que no podía escapar. Los jueves se alistaba. “Mañana es viernes otra vez. Algún día borraré esa terrible palabra de mi vocabulario, y esas asquerosas veinticuatro horas de mi calendario”. Tomaba su mochila y empacaba el libro de Inglés, Historia, Matemáticas y Literatura. Era muy aplicada, era lista, audaz. Le encantaba llenar su cabeza de conocimiento. Disfrutaba de aprender. Sus neuronas se alimentaban de poemas, ecuaciones, historia e idiomas. Estaba viva, más que cualquier niña de catorce años, pero a la vez pisaba los límites del ocaso, de la noche, de la desaparición, más que cualquiera también.

El viernes llegaba y con él la necesidad de defenderse. Desde temprano se preparaba para el monstruo que la visitaba en las noches de ese día. Se levantaba y peinaba su cabello con un bollo bien recogido. No le abría espacio al error, en ningún detalle. Cualquier pequeño rizo que se escapara de su control, lo cortaba. Cuidadosamente guardaba las camisas y jardineras del colegio, lo que sería la herencia del futuro en forma de humano con el que había soñado desde que tuvo consciencia. Era una niña grande. Pensaba como alguien maduro, con metas y proyectos. Se había enfrentado tantas veces al final, que guardaba una a una sus victorias. Los sueños que su cabecita tenía, le aportaban la fuerza suficiente para nunca dejarse vencer por él: una bestia grande que en ocasiones tenía dos patas, a veces cuatro; dos ojos, a veces ninguno. Así lo habían construido. A lo largo de su vida, enfrentaba con llanto e impotencia a lo que golpeaba las puertas los viernes trece, que eran casi todos. Se cuidaban entre ella e Isabel: su hermana. Mujer hermosa, de contextura pequeña pero gruesa, y ojos color mar. Decían que había perdido las guerras. Se había dejado vencer. La desesperación la había arrojado por un caudal de decisiones impulsivas y erradas. O eso era lo que señalaba su padre. Furioso le hablaba todas las noches a Felisa de lo sometida que estaba. Se juzgaba. La culpa no lo dejaba dormir, se gritaba a sí mismo, con misero silencio compañero de todo crimen, “¿qué hice mal?”. El monstruo del que se defendía, no estaba lejos del que su padre le describía, del que le había ayudado a crear en su mente. El malo es malo porque alguien lo decide así. ¿Bajo que consideraciones lo es?, dudaba Felisa. Era valiente, intrépida e inteligente.

«El sol estaba intenso aquel viernes de marzo»…

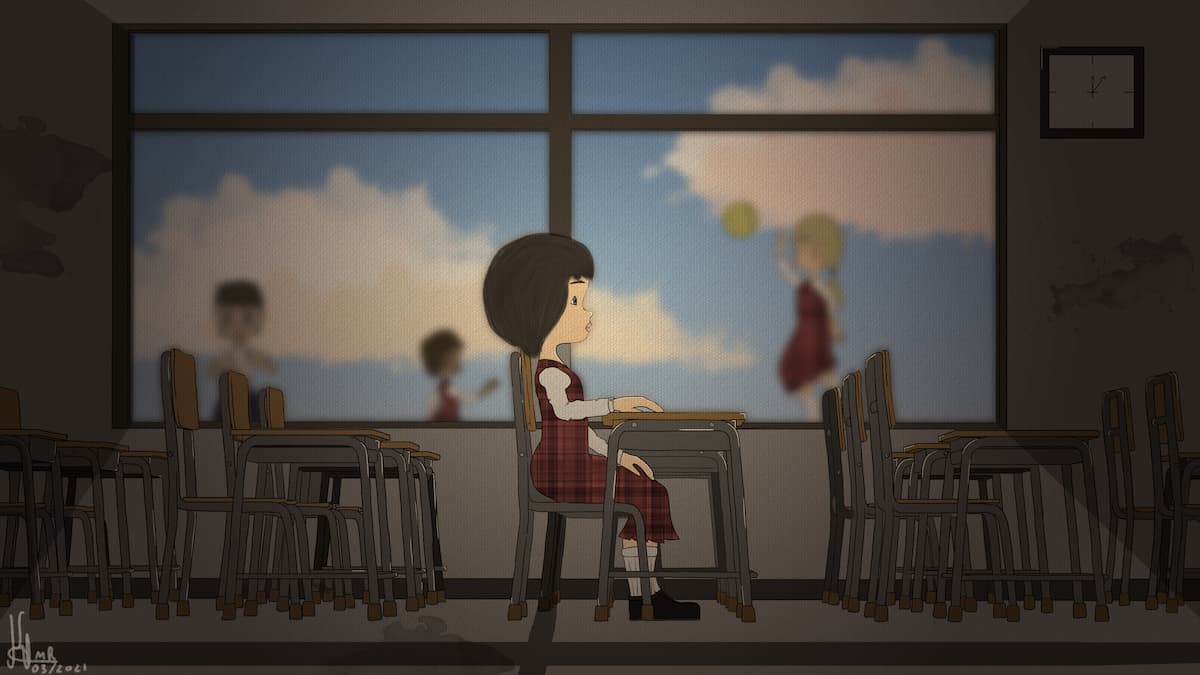

Pasó la clase de Historia y quedaban diez horas para que oscureciera. Pasó la clase de Matemáticas y quedaban ocho horas para que oscureciera. Nervios y angustia. Pasó la clase de Literatura, con unos hermosos cuentos de Gabo, y quedaban seis horas para que oscureciera. Paso la clase de Inglés y había llegado el final de la jornada escolar. Todos los niños y compañeros de Felisa salían eufóricos por la libertad que sentían al entrar en el fin de semana. Dos días sin colegio, sin deberes, sin problemas. Valiente lo sabía: para llegar a esa libertad, ella tenía que vencer al monstruo, y estaba más que lista. Quedaban cuatro horas para que oscureciera. Volvía a caminar el mismo sendero hacia casa. Pensando en cómo había resistido esos viernes anteriores. En su naturaleza, sin culpa alguna, no cabía la pregunta ¿por qué?, sino siempre ¿cómo? Cambiaba el discurso, y así le era más fácil enfrentarlo. No se decía: “¿por qué no puedo estar tranquila los viernes en la noche?, sino: ¿cómo enfrentar a lo que me quita la tranquilidad los viernes en la noche?”. Esos días el camino a casa era una catarsis para ella. Raúl, tres años mayor, y quien había cautivado sus primeros sentimientos parecidos a lo que el mundo hablaba de lo que era el amor, tomaba su mano cuando cruzaba por la tienda.

—Felisa, otra vez es viernes. Estaré pendiente, sabes que cuentas conmigo. Eres valiente. Y algún día tendré tu valor para frenar lo que te lastima.

Raúl, acariciándole las rojizas mejillas, le decía a la pequeña mujer.

—Esto es algo que hemos enfrentado solas, y algo que enfrentaremos así siempre. Agradezco tu disposición, Raúl.

Eran dos niños queriéndose como tal. Los adultos no se quieren de esa forma: inocente, pura, genuina. Los adultos están contaminados de rencores y angustias. Se disfrazan en maquillaje, trajes y lujos. Los niños se aman por lo que ven después de un día de colegio. Del sudor y olor de eso que les atrae. Nunca Felisa entendió cuando le decían “estás muy chiquita para enamorarte”. En su mente pensaba constantemente en lo malo que lo hacen los “grandes”. Se quieren por lo que ven, no por lo que sienten, no por lo que huelen. Raúl despertaba en ella esas sensaciones. Felisa valoraba que consintiera sus mejillas, así no estuvieran bien maquilladas, o extrañamente suaves.

—No olvides lo que dijo Almudena: “Hay que ser muy valiente para pedir ayuda, pero hay que ser todavía más valiente para aceptarla”.

Felisa sonrió grande. Se le olvidó que era viernes.

—Puntual y certero como siempre, Raúl. Igual, “no creo en el miedo. El miedo lo han inventado los hombres”

Le picó el ojo y lo dejó con la mano sin su mejilla. Se volteó sonriente, como si fuera ya sábado, pero no lo era. Aún la castigaba la palabra que sus compañeros respondieron cuando la profesora preguntó qué día era ese día: “hoy es viernes, profesora”.

«Llegaba a casa y permanecía sola»…

La figura que tenía como mamá nunca había estado. Y no porque no quisiera. Fue su vida por la de ella. Cuando Felisa nació, su madre dejó de vivir. Fue un intercambio de sueños y vidas futuras. Así lo entendían todos. Nunca la culparon, ¿y por qué lo harían? En el mundo se había quedado combatiendo la vida una persona especial, alguien valiente; quien cada viernes se defendía, a ella y a su hermana, del monstruo que llegaba. Se quitaba los zapatos y los escondía en el último cajón del armario. Se cambiaba la jardinera del colegio, por una sudadera y un suéter grande para ella. Ya había oscurecido, y la noche la saludaba de nuevo. Empezaba el combate, pero antes, algunas horas de sueño. Tenía que estar fuerte para recibir a su rival. En el dormir, su mente la ayudaba a preparase. No era una clase de condenada tener pesadillas en las siestas de las tardes casi noches, era una forma de protección, de anticipación. Con el miedo que se despertaba después de un mal sueño, reaccionaban también sus más íntimos y primitivos instintos de supervivencia.

El frío seguía, mientras ella estaba en su cama arropada. Todos los viernes, en la espera, pensaba lo mismo “quizás hoy no venga, ya se está haciendo muy tarde”. Y ese parecía era el caso. Nadie llegaba, nadie se escuchaba. Se volteó hacia el lado solo de la cama, y cerró los ojos. Los cerró para abrirlos cuatro minutos después, con la pupila dilatada y soltando un pequeño suspiro, la puerta estaba sonando, y ella no quería abrir. Los golpes eran cada vez más y más fuertes, como siempre. Golpeaba y golpeaba la madera grande, hasta que se acordaba que tenía llaves. Abría la puerta como podía y caía sobre sus manos y rodillas, el monstruo tenía cuatro patas y dos ojos. Gateaba hasta el monitor de un computador viejo donde Felisa hacía sus deberes, y abría una página de modelaje webcam. Subía el volumen y escuchaba lo que su modelo favorita decía. Era aquí donde Felisa actuaba. Cuando en medio de la voz de la chica en la pantalla, él empezaba a tirar las cosas al piso, rompía la ropa de su hermana, rompía su propia ropa. Lanzaba zapatos a los cristales, y hacia las puertas. Algunas ya no estaban. El monstruo se cansó de comprarlas al día siguiente. Felisa salía de su cuarto y empezaba la lucha. Todo se escuchaba. Felisa gritaba mientras el monstruo la tomaba de la cabeza y la acomodaba de frente al monitor del computador. Era intenso. Sus mejillas, acostumbradas a las manos de Raúl, se marcaban por los dedos del monstruo, mientras le apretaba el cuello y la obligaba a ver lo que en la pantalla aparecía.

—Tú terminarás así si no te cuidas. Si no haces lo que te digo. Terminarás siendo un regalada, que no entiende el dolor mío.

Le decía el monstruo al oído, sin casi poder hablar, apestando a alcohol.

—Terminarás envuelta en morbo. En suciedad. Nadie te respetará, ni tendrás el valor suficiente para pedir que lo hagan. Estarás condenada al vacío, y al libertinaje.

«Mientras le hablaba, el monstruo tomaba de Felisa su inocencia»…

Le tomaba los senos que estaban asomándose, y el abdomen que no encontraba salida. La empujaba fuerte contra él, de quién resaltaba un bulto con afortunado desconocimiento. La tomaba del bollo que había hecho de su pelo y le hablaba sobre lo mal que estaba quien en la pantalla aparecía. Ella resistía valiente. Y le hablaba, de todo lo que leía, de todo lo que aprendía diariamente, le hablaba. En forma de redención, como dándole un mensaje, le insistía en terror que le regalaba.

—Nadie entiende el mal que busca. Para nadie está mal lo que hace. Te encuentro justo este día, lleno de completa perdición. Me lastimas, me condenas, y me amas al tiempo. Yo no quiero esto para mi vida, prefiero hacer lo que estoy viendo. Prefiero ser libre como ella, y salir de este cautiverio. Pero no puedo. No puedo porque te amo, y porque mi sensatez me invita a ayudarte y ser valiente por los dos. Esto que haces está mal, aunque tu no lo veas. Eso que hace ella, no. La connotación y carga moral que se le da a nuestros actos, parte de experiencias propias y de aspectos culturales – ella sabía que la estaba escuchando porque sus ojos se cerraban y la fuerza disminuía– ni tu sabrás por qué crees que está mal lo que ella hace, o lo que hacen todas las mujeres que participan y deciden sobre su cuerpo, como un contrato libre y responsable. Deja de vivir con rabia y desilusión. De nadie es la culpa, porque aquí, además de ti, nadie está mal.

En el piso un fuerte golpe se escuchaba. Había caído el monstruo, que para entonces tenía dos patas y ningún ojo. Se parecía mucho al papá que había servido su desayuno en la mañana. Físicamente era igual, pero ella sabía que no podía ser el mismo. Inconsciente otra vez, Felisa ponía sobre él una cobija para que el frío fuera compasivo. Recogía las sillas que habían caído por fuerza del monstruo, recogía los zapatos que por alguna razón se le habían olvidado esconder, y se dirigía al computador para apagar el monitor, mientras le sonreía a una mujer hermosa, de contextura pequeña pero gruesa, y ojos color mar, quien estaba en la pantalla; quien decía ser su hermana, y de la que se sentía orgullosa.